『Du whisky au vichy 』

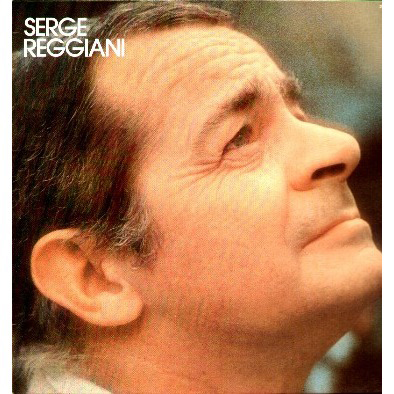

作詞Claude Lemesle(クロード・ルメル)、作曲Alain Goraguer(アラン・ゴラゲール)、 1977年にSerge Reggiani(セルジュ・レジアニ)によって歌われた曲である。

|

原題の『Du whisky au vichy』は「ウイスキーからヴィシー水へ」の意味だが、この曲は既に、『ウイスキーが水に』の邦題がつけられ、高野圭吾氏の訳詞で広く歌われている。

ただ、『ウイスキーが水に』というこのタイトルには、ウイスキーが突然変異で水に変わってしまった、あるいは、いつの間にか氷が溶けて殆ど水になったというようなイメージが伴い、原題の本来の意味からすると、少し離れているという感じがしてしまう。 |

De minuit à midi Du whisky au vichy

(真夜中から正午まで ウイスキーからヴィシー水まで)

曲中のサビとして何回も繰り返されているこのフレーズだが、「ウィスキーを呑んでいた夜の時間から、やがてヴィシー水に飲み代えた朝へと時間が移り」という意味なのだと思う。

「ウイスキー」について。

ウイスキーは、1494年、スコットランドで、“アクアヴィテ”が製造されたのが起源だという。麦芽を原料にした蒸留酒を、ケルト語でウスケ・ボー「生命の水」と呼んだのが、ウイスキーの語源であるとのこと。

友人曰く、「水割りでもロックでもなく、ゆっくりモルトを傾けるのが通」

映画にでも出てきそうで、カッコ良いと思うけれど、私自身はアルコールが全くダメなので、その美味しさがわからないのが残念だ。

|

「ヴィシー水」について。

フランスで普通に愛飲されている「ヴィシーセレスタン」という天然微炭酸水を指している。ペリエとかエビアンのようなお洒落感のあるナチュラルミネラルウォーターで、オーヴェルニュ地方にあるヴィシーの街の産物である。

「ウイスキー」や「ヴィシー水」は、詩中の印象的な小道具ではあるが、この曲の主眼は、グラスを透して見つめる「夜」そのものであり、やがて明けてくる「朝」の光の眩しさなのだと思う。 |

欝々とした心を抱えて生きる自分にとって、夜はつかの間の安らぎの時。 夜が自分を誘い込み、グラスを傾けさせ、酩酊感へと導く。

「夜=nuit」は女性名詞なので、「彼女=elle」と言葉が置き変わりながら進んでいくのだが、いつの間にか、語り手にとって、elleはただの代名詞ではなく、特定な「或る女」の暗喩となってゆく。

「彼女」を語る詩とも、とらえられるのではないだろうか。

『ウイスキーをヴィシーに』

まず、原詩の概要は次のようである。

夜になると、うんざりとした日々の生活は消え去り、

ネオンの明かりにすべては美しく輝いて見える

夜は恋人のように私を誘い、酒を飲むことを勧める

僕が彼女を欺いても 夜という彼女は、決して僕を欺かない

ずっと自分と寄り添って、一生 最後までいてくれる

酒に酔いしれる自分を見ていてくれる

夜は時には狂気であり 不思議な魔法であり 倦怠でもある 身を守ることを全く知らないのに

いつでも処女性を取り戻す処女のようだ

真夜中から正午まで ウイスキーからヴィシー水まで

夜になるときまで 身を潜める

|

「ヴィシー」は、ペットボトルの水をごくごくと飲み干す昼間の世界。

仕事をこなし、社会人としての役割を営んでいく、その象徴なのだと思う。

そして、彼は、その疲労感や充足感、時には倦怠感、挫折感などを、「ウイスキー」の酔いの中でつかの間、解放させようとしている。

夜更けるまで呑んで、けれど朝は必ずやってくる。

「ウイスキー」と「ヴィシー」は、そういう、人が生きる振り子のようなものかもしれない。

我を忘れて酩酊することを、夜は穏やかに受け入れてくれる。

いつもそっと傍にいて、優しく癒してくれるそんな女性が、「夜」のイメージに幻影のように重なってくる。

C´est comme une vierge qui n´a

Jamais vraiment su se garder

Et qui retrouve toujours sa

Virginité

(身を守ることを全く知らないのに

いつでも処女性を取り戻す処女のようだ)

|

|

![]()

![]()